Los milagros de la ciencia moderna

Seguro que ustedes, estimados lectores, han escuchado más de una vez esa expresión, “los milagros de la ciencia moderna”. Si se fijan, acaso hayan podido distinguir ese deje de orgullosa suficiencia que suele acompañar estas palabras en el rictus de quien las pronuncia; de quienes, en alguna ocasión, las hemos pronunciado. Mientras viajo en el tren tecleando en mi portátil, rodeado de pasajeros mudos que no apartan los ojos de sus teléfonos móviles, no puedo evitar pensar en qué momento alguien utilizó por primera vez tamaña locución. Lo desconozco, pero me produce curiosidad.

Siglo I de nuestra Era. Aunque Roma ya es dueña y señora de medio mundo, Egipto continúa suscitando el interés de la elite ilustrada de todo el Mediterráneo. Llaman la atención, entre otras cosas, sus estrafalarias supersticiones, o lo que los doctos pensadores grecorromanos de la época tenían por tales. Poco a poco los secretos de la momificación se iban perdiendo y la escritura jeroglífica se desdibujaba sin remedio, pero no faltaban los templos que, a falta de reyes, embalsamaban gatos y bandadas enteras de halcones ante la mirada de la exaltada concurrencia. Y los rituales se celebraban en medio de un sinfín de misteriosos efectos especiales. En el templo funerario de Amenofis III en Tebas, por ejemplo, una estatua colosal vibraba al amanecer, emitiendo un ruido siniestro que podía escucharse en todo el valle. Parece ser que un terremoto acaecido en el año 27 a.C. la había resquebrajado en dos, y que los cambios bruscos de temperatura y humedad, tan habituales en el desierto, provocaban el singular fenómeno, que ponía el corazón en un puño a todos los visitantes del enclave.

Siglo I de nuestra Era. Aunque Roma ya es dueña y señora de medio mundo, Egipto continúa suscitando el interés de la elite ilustrada de todo el Mediterráneo. Llaman la atención, entre otras cosas, sus estrafalarias supersticiones, o lo que los doctos pensadores grecorromanos de la época tenían por tales. Poco a poco los secretos de la momificación se iban perdiendo y la escritura jeroglífica se desdibujaba sin remedio, pero no faltaban los templos que, a falta de reyes, embalsamaban gatos y bandadas enteras de halcones ante la mirada de la exaltada concurrencia. Y los rituales se celebraban en medio de un sinfín de misteriosos efectos especiales. En el templo funerario de Amenofis III en Tebas, por ejemplo, una estatua colosal vibraba al amanecer, emitiendo un ruido siniestro que podía escucharse en todo el valle. Parece ser que un terremoto acaecido en el año 27 a.C. la había resquebrajado en dos, y que los cambios bruscos de temperatura y humedad, tan habituales en el desierto, provocaban el singular fenómeno, que ponía el corazón en un puño a todos los visitantes del enclave.

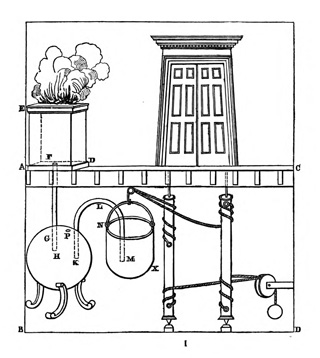

Pero hoy quisiera hablarles de otro templo. Ignoramos dónde se encontraba. Solo sabemos que, en cada festival, atraía el fervor de multitudes enteras de peregrinos, deseosos de contemplar el milagro que allí indefectiblemente se producía. Y es que, como por ensalmo, cuando un devoto ofrecía un animal en sacrificio y los sacerdotes del templo encendían fuego en el altar que se alzaba ante el edificio, las gigantescas puertas del mismo se abrían sin que nadie las tocara. Y volvían a cerrarse en cuanto el rito terminaba y las llamas se apagaban. Y así cada vez, para sobrecogimiento de los espectadores.

Era, sin duda, un milagro, se lo aseguro yo a ustedes. Un milagro que Herón de Alejandría, reputado ingeniero de la época, nos explica en uno de sus tratados. Apenas un par de capítulos después de describirnos cómo funcionaba, pásmense, el motor hidráulico que se jactaba de haber inventado.

Herón nos revela que la base del altar del famoso templo egipcio estaba hueca, y que por ella discurría un tubo que desembocaba en una esfera cerámica subterránea, llena hasta la mitad de agua. De la esfera partía un segundo conducto, un sifón que la conectaba con otro recipiente subterráneo, un cubo que también estaba medio lleno de agua, y que colgaba de un sistema de poleas y contrapesos engranado con las puertas del templo. El dispositivo entero era, como pueden ustedes suponerse, perfectamente estanco.  De tal manera que, cuando se calentaba la piedra del altar, explica pacientemente Herón para quienes no hayan comprendido todavía el mecanismo, el aire caliente que había dentro del tubo se expandía, empujando el agua de la esfera a través del sifón hacia el cubo, que, al llenarse, por la simple ley de la gravedad, accionaba el sistema de poleas y abría las puertas del templo. Evidentemente, cuando el altar se enfriaba se producía el efecto contrario: el aire de dentro del tubo volvía a contraerse, y el sifón absorbía hacia la esfera parte del agua del cubo, que al perder peso permitía que las puertas volvieran a cerrarse. Sencillo, pero eficaz. Por mucho que Herón lo negara, un milagro en toda regla.

De tal manera que, cuando se calentaba la piedra del altar, explica pacientemente Herón para quienes no hayan comprendido todavía el mecanismo, el aire caliente que había dentro del tubo se expandía, empujando el agua de la esfera a través del sifón hacia el cubo, que, al llenarse, por la simple ley de la gravedad, accionaba el sistema de poleas y abría las puertas del templo. Evidentemente, cuando el altar se enfriaba se producía el efecto contrario: el aire de dentro del tubo volvía a contraerse, y el sifón absorbía hacia la esfera parte del agua del cubo, que al perder peso permitía que las puertas volvieran a cerrarse. Sencillo, pero eficaz. Por mucho que Herón lo negara, un milagro en toda regla.

Y no me digan ustedes que no era un milagro. Si quieren, un milagro de la ciencia moderna, o de lo que sus contemporáneos seguro que entendían como ciencia moderna, pero un milagro al fin y al cabo. Piénsenlo. Estamos en el País del Nilo, en el siglo I de nuestra Era. Un pensador alejandrino, que escribe y reflexiona en griego aunque responde ante las autoridades romanas (y que vaya usted a saber a quién rezaba, si es que le rezaba a alguien), logra penetrar hasta tal punto las leyes de la física como para inventar y explicar mecanismos como ese. O como un estanque sacrificial que fluye únicamente si se le arrojan monedas, o como un autómata capaz de tocar una trompa. Su tratado, la Neumática, no tiene desperdicio. Es, desde mi punto de vista, un milagro en sí mismo.

Como un milagro era que los sacerdotes de aquel templo hubieran diseñado el artefacto, o siquiera hubieran contratado a alguien capaz de hacerlo. Ignoramos si todos ellos eran unos cínicos mentirosos, embaucadores de la multitud, o si la mayoría actuaba tan solo como cándida comparsa de, imaginémoslo, un maquiavélico y malvado sumo sacerdote, único conocedor de lo que se cocía, literalmente, bajo el altar. Posiblemente ni una cosa, ni otra. A saber. Pero por aquellas mismas épocas en los santuarios de media Europa continuaba escudriñándose el futuro en las vísceras sanguinolentas de los prisioneros recién sacrificados. Que en nuestro templo egipcio se estuvieran aplicando estos avances científicos era, si lo piensan ustedes, todo un milagro.

Como un milagro fue, reconozcámoslo, la propia civilización del Nilo. Un territorio cenagoso situado entre dos desiertos, hendido por un río fétido e infestado de cocodrilos que periódicamente se desbordaba y enfangaba cualquier resquicio de terreno habitable. Una región en la que, sin embargo, mientras los habitantes de nuestra querida Península Ibérica se devanaban los sesos intentando fabricar útiles de cobre con piedras de un color especial, los egipcios levantaban pirámides y extirpaban tumores, comerciaban con medio mundo y escribían poesía. Y lograban que las puertas de los templos se abrieran solas, aterrorizando al gentío de enfervorecidos devotos.

Como un milagro fue, reconozcámoslo, la propia civilización del Nilo. Un territorio cenagoso situado entre dos desiertos, hendido por un río fétido e infestado de cocodrilos que periódicamente se desbordaba y enfangaba cualquier resquicio de terreno habitable. Una región en la que, sin embargo, mientras los habitantes de nuestra querida Península Ibérica se devanaban los sesos intentando fabricar útiles de cobre con piedras de un color especial, los egipcios levantaban pirámides y extirpaban tumores, comerciaban con medio mundo y escribían poesía. Y lograban que las puertas de los templos se abrieran solas, aterrorizando al gentío de enfervorecidos devotos.

Como un milagro fue, en fin, conseguir que en medio de aquel lodazal de proporciones colosales millones de individuos accedieran a romperse el espinazo día tras día, mes tras mes, cultivando y recolectando cereal, tallando y arrastrando piedras, peleando y muriendo por los caprichos de un rey que se decía dios, o como mínimo protegido del dios. Sin duda, todos esos doctos sacerdotes e ingenieros, y también sus puertas que se abrían solas, tuvieron mucho que ver en la plasmación de semejante milagro. Que seguramente fue el mayor de todos.

En fin, ya no me alargo más. Tan solo permítanme que levante un momento los ojos de mi pantalla y les interrumpa, rompiendo acaso el silencio sepulcral del vagón con una tímida pregunta: ¿alguno de ustedes sabe cómo funcionan, cómo funcionan en realidad, estos complicadísimos, casi diríase que milagrosos, aparatejos que tenemos entre manos?

Y las doncellas la llevaron a su casa, donde un bebé, el heredero de Eleusis y hermano de todas ellas, acababa de venir al mundo. Metanira, la madre, acogió con reservas a la recién llegada, pero por una vez confió en el criterio de sus entusiasmadas hijas. Y así la misteriosa anciana pudo instalarse en palacio.

Y las doncellas la llevaron a su casa, donde un bebé, el heredero de Eleusis y hermano de todas ellas, acababa de venir al mundo. Metanira, la madre, acogió con reservas a la recién llegada, pero por una vez confió en el criterio de sus entusiasmadas hijas. Y así la misteriosa anciana pudo instalarse en palacio.  Quizá fuera verdad, quizá solo el ensueño de una moribunda. En todo caso, ya era tarde. La anciana nunca volvió a aparecer por allí. Y Demofoonte siguió creciendo, sí, pero durante toda su vida su corazón se vio turbado por un misterioso anhelo. Un anhelo que nunca fue capaz de verbalizar.

Quizá fuera verdad, quizá solo el ensueño de una moribunda. En todo caso, ya era tarde. La anciana nunca volvió a aparecer por allí. Y Demofoonte siguió creciendo, sí, pero durante toda su vida su corazón se vio turbado por un misterioso anhelo. Un anhelo que nunca fue capaz de verbalizar. En la angostura del chamizo, todo fueron caricias desordenadas, besos, sudor, fragancia, algún mordisco, ni un solo ruido. Anquises no sabía muy bien lo que pasaba, pero por un momento, eufórico, se sintió un dios.

En la angostura del chamizo, todo fueron caricias desordenadas, besos, sudor, fragancia, algún mordisco, ni un solo ruido. Anquises no sabía muy bien lo que pasaba, pero por un momento, eufórico, se sintió un dios.

Lejos de las epidemias que asolaban Roma en verano, o del hambre y las turbas que devastaban sus calles en invierno. El Vesubio todavía descansaba tranquilo; faltaban algunas décadas para que todo aquel mundo napolitano desapareciera bajo toneladas de ceniza.

Lejos de las epidemias que asolaban Roma en verano, o del hambre y las turbas que devastaban sus calles en invierno. El Vesubio todavía descansaba tranquilo; faltaban algunas décadas para que todo aquel mundo napolitano desapareciera bajo toneladas de ceniza. Lucio Licinio Lúculo, viejo lugarteniente de Sila y reputado conservador, fue ridiculizado en cierta ocasión por Pompeyo, pues, poco antes de que las Guerras Civiles entraran en su máximo apogeo, Lúculo invirtió buena parte de su fortuna en horadar un monte para que el agua marina regara sus viveros de morenas; “Jerjes togado”, le llamó Pompeyo para hilaridad de la concurrencia, lo que no obstaba para que cada noche la mesa de Pompeyo se abasteciera con los monstruosos peces napolitanos. Y también la de César: se cuenta que, cuando el dictador quiso ofrecer un banquete a toda Roma para celebrar su victoria sobre Pompeyo y la muerte de su rival, hizo traer seis mil morenas de los estanques de Hirrio. La hormigueante caravana de carretas se extendió durante kilómetros entre la llanura campana y la capital del mundo.

Lucio Licinio Lúculo, viejo lugarteniente de Sila y reputado conservador, fue ridiculizado en cierta ocasión por Pompeyo, pues, poco antes de que las Guerras Civiles entraran en su máximo apogeo, Lúculo invirtió buena parte de su fortuna en horadar un monte para que el agua marina regara sus viveros de morenas; “Jerjes togado”, le llamó Pompeyo para hilaridad de la concurrencia, lo que no obstaba para que cada noche la mesa de Pompeyo se abasteciera con los monstruosos peces napolitanos. Y también la de César: se cuenta que, cuando el dictador quiso ofrecer un banquete a toda Roma para celebrar su victoria sobre Pompeyo y la muerte de su rival, hizo traer seis mil morenas de los estanques de Hirrio. La hormigueante caravana de carretas se extendió durante kilómetros entre la llanura campana y la capital del mundo. De Hortensio, el famosísimo abogado, se cuenta que hubo quien le vio llorar a escondidas cuando murió una de sus morenas preferidas, y que la mandó enterrar junto a su hija, fallecida poco antes. En público, con grandes alardes de pena, lloró Craso, el más opulento de los acaudalados plutócratas romanos en una época de guerra y hambre, y cuando Ahenobarbo se lo echó en cara Craso se limitó a espetarle: “Yo lloro a una bestezuela, sí; tú, que has enterrado a tres esposas y no has llorado por ninguna, no puedes entenderme”.

De Hortensio, el famosísimo abogado, se cuenta que hubo quien le vio llorar a escondidas cuando murió una de sus morenas preferidas, y que la mandó enterrar junto a su hija, fallecida poco antes. En público, con grandes alardes de pena, lloró Craso, el más opulento de los acaudalados plutócratas romanos en una época de guerra y hambre, y cuando Ahenobarbo se lo echó en cara Craso se limitó a espetarle: “Yo lloro a una bestezuela, sí; tú, que has enterrado a tres esposas y no has llorado por ninguna, no puedes entenderme”. s pendientes de piedras preciosas y varios de sus más preciados collares, para regocijo de la muchedumbre de labriegos y ganapanes que de tanto en tanto acudían a la villa para observar el espectáculo. Mucho menos simpáticas, por el contrario, eran las lampreas de Vedio Polión, uno de los amigos más íntimos de Augusto. También él amaestró con tesón a sus mascotas acuáticas, pero con un fin distinto: aquellos horripilantes seres no solo devoraban todo lo que era arrojado a su estanque, sino que, por lo visto, sentían especial predilección por la carne humana, y una sádica afición por convertir a los infortunados esclavos que caían en su poder en una nube de sangre y pequeños fragmentos flotantes antes de empezar siquiera a comérselos.

s pendientes de piedras preciosas y varios de sus más preciados collares, para regocijo de la muchedumbre de labriegos y ganapanes que de tanto en tanto acudían a la villa para observar el espectáculo. Mucho menos simpáticas, por el contrario, eran las lampreas de Vedio Polión, uno de los amigos más íntimos de Augusto. También él amaestró con tesón a sus mascotas acuáticas, pero con un fin distinto: aquellos horripilantes seres no solo devoraban todo lo que era arrojado a su estanque, sino que, por lo visto, sentían especial predilección por la carne humana, y una sádica afición por convertir a los infortunados esclavos que caían en su poder en una nube de sangre y pequeños fragmentos flotantes antes de empezar siquiera a comérselos.