Mi pequeño amor

- …. es lo de siempre: piensas en alto. No hay que pensar en alto. La gente de tu alrededor no lo soporta, y es comprensible, Conchi. No puedes estar enmendando la plana a todo el que se te acerca. Tienes que pensar que tu existencia tampoco es que sea para el catálogo de vidas ejemplares. Es mejor mirarse al espejo, hay que aprender a no ver la paja en el ojo ajeno, hay que aprender a callar, a callar Conchi, a callar...

- y no la viga en el propio... lo sé, pero es tan difícil no decir lo que piensas...

- Correcto, lo captas. Tú no eres perfecta, tienes que aprender a aceptarlo. Lo tuyo no siempre es lo mejor, y la moral es siempre un sistema discutible, no basado en valores absolutos, ¿me entiendes? Cada uno tiene una.

- Lo capto...

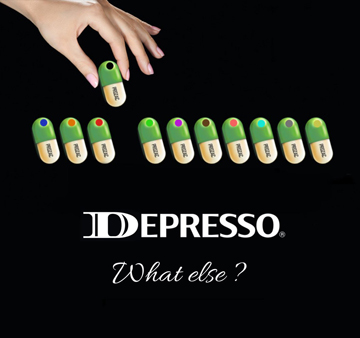

- Perfecto entonces. Vamos a seguir por esa linea. Harás ese ejercicio de meditación diaria e intentarás callarte y pensar las cosas antes de decirlas. Te voy a recetar además un Prozac algo más fuerte, porque estos vaivenes te afectan tanto a ti como a tu gente y las endorfinas hay que mantenerlas altas. Tienes que controlarte. Y, por favor, esa alimentación hay que vigilarla, puede provocarte de nuevo una fuerte pancreatitis.

- He oído hablar del crudiveganismo...Vale, lo he comprendido todo. Pero lo que a mi verdaderamente me importa es....

- Bufff. Te repito lo de siempre. Tu marido es homosexual. Lo mires por donde lo mires, Conchi, homosexual. Tienes que aceptarlo, y si no funciona tirar por otro camino. No te digo que no os haya ido bien hasta ahora, en pareja no estáis mal, os complementáis, pero hay más factores que contribuyen a tu confusión y frustración, no sólo la aceptación del entorno. Os casasteis por temas sociales y de negocio, y lo revestisteis de perfección, es duro admitirlo, pero para eso estoy yo, para repetírtelo. David es homosexual, no bisexual, homosexual. Puede que haya llegado el momento en que tú necesites que alguien sienta impulsos menos racionales hacia ti. La palabra “racional” es sólo eso, una palabra, no un principio absoluto. Aunque lo pintemos todo de color de rosa, el tiempo hace siempre que el decorado se caiga, y si no se acepta lo real se agravan los estados de ansiedad hasta el punto al que tú has llegado, Conchi.

Yo lo miraba todo el tiempo al tercer ojo de la frente, sobre el entrecejo, mientras asentía con la cabeza, hacia delante y atrás, delante y atrás, aparentando que escuchaba con atención. El sillón de escay estaba duro como una piedra, en vez de producir el efecto relajante que perseguía se me clavaba como una lanzada en el costado. La consulta era fría, como la de todos los psiquiatras que he visitado durante mi vida. Las paredes color madera oscuro. Cuadros impersonales representando flores minimalistas colgando de las paredes. Las sesiones de psiquiatría son como asistir a misa: alivian, pero al final estás igual de fastidiada, de anestesiada ante la vida, de herida. Esa es la palabra: “anestesiada”. Aunque quieras aparentar felicidad, lo oscuro va a volver a brotar, porque la carne sólo se arregla con hechos, nunca con teorías o con palabras, y lo que quieren que veas de color verde en realidad es negro como los agujeros del centro de las galaxias. Cuaresma y carnaval son, en realidad, la misma absurda y estúpida cosa con diferente nombre.  Me tomé una pastilla de Prozac de las nuevas en los servicios de la consulta. Salí ya algo atontada y conduje mi Cayenne hasta la Escuela Oficial de Idiomas, que está en el centro del pueblo. Aparqué en el párking de pago de al lado, no me gusta dejarlo en la calle. El aula está en el primer piso. Subí por las escaleras. Entré justo antes de comenzar la clase y el grupo, de unas quince personas, ya estaba sentado al completo, la mayoría veinteañeros e incluso algún crío algo menor. Yo era, como casi siempre, la persona de más edad con diferencia. Todos miraban como zombis hacia la pizarra, hacia sus cuadernos o el móvil. Me senté. Me puse en una posición rígida y ligeramente inclinada hacia delante para aguantar los gases que siempre martirizan mis intestinos. Tras esperar dos minutos, apareció José Pelayo, el maestro de ceremonias.

Me tomé una pastilla de Prozac de las nuevas en los servicios de la consulta. Salí ya algo atontada y conduje mi Cayenne hasta la Escuela Oficial de Idiomas, que está en el centro del pueblo. Aparqué en el párking de pago de al lado, no me gusta dejarlo en la calle. El aula está en el primer piso. Subí por las escaleras. Entré justo antes de comenzar la clase y el grupo, de unas quince personas, ya estaba sentado al completo, la mayoría veinteañeros e incluso algún crío algo menor. Yo era, como casi siempre, la persona de más edad con diferencia. Todos miraban como zombis hacia la pizarra, hacia sus cuadernos o el móvil. Me senté. Me puse en una posición rígida y ligeramente inclinada hacia delante para aguantar los gases que siempre martirizan mis intestinos. Tras esperar dos minutos, apareció José Pelayo, el maestro de ceremonias.

José Pelayo Huertas, nuestro profesor de italiano. Me lo había recomendado una amiga años atrás. Daba clase en aquel pueblo del extrarradio, a cuarenta kilómetros de mi urbanización, pero valía la pena desplazarse hasta allí. Era un profesor entregado, profesional, competente, simpático. Idoia, mi amiga casada con el diputado autonómico Messeguer, destacaba de Huertas, además de su profesionalidad y eficacia como docente, su espigado y moreno porte, su siempre perfecto pelo corto lustroso, su perfecta sonrisa blanca como la nieve y su magnífico trasero, que se conservaba estupendo y bien musculado a pesar de las ya más de cincuenta primaveras que había vivido. Le gustaba que se dirigieran a él por su nombre completo, sin diminutivos, JOSÉ PELAYO. Una vez escuché a un chico de nuestra clase la ordinariez de que a este profesor se le ponía dura enseñando italiano. Una basteza propia de críos, pero bien cierta.

José Pelayo puso un audio grabado de RAI radio y todos escucharon con atención, menos yo, que permanecía aparentando interés pero abstraída de la clase y del mundo en general gracias a la mezcla de Prozac y Valium que había ingerido durante la mañana. Cuando llegó mi turno de hablar, hice gestos como de que estaba afónica, y él, como siempre caballeroso, pasó el turno a la persona siguiente. Después llegó el ejercicio escrito. Todos se callaron y comenzaron a mover los bolígrafos compulsivamente para profundizar en el tema del día antes debatido oralmente: la arrogancia del Norte de Italia contra la vida sosegada de los habitantes del Sur. José Pelayo amaba Italia, pero más que el territorio a sus gentes y su forma de ver la vida y de comportarse. Mientras todos redactaban obnubilados concentrados en el papel, él se acercó disimuladamente a mi y dejó caer una cuartilla doblada sobre mi mesa. La abrí:

>>>>Ven tal como eres

no tengo armas

tal como eres

sólo hay palabras.

Que tus manos canten canciones lejanas

que la risa salga

tal como eres

tímida y blanca

y tu mirada franca

no esconda cosas extrañas;

que al alba

tu aliento me llene las entrañas

de vino y sal,

de viento y mar,

de calma,

tal como eres.

Te invito a probar el vino que he elaborado artesanalmente en mi casa. Si aceptas mi propuesta simplemente sonríe, bella principessa...>>>>>>

Lo miré. Me miró. Sonreí. Él me sonrió. La clase continuó. No volvió a preguntarme, siguieron con lo suyo mientras yo aparentaba atención y el estómago me regurgitaba fluidos con un sabor mezcla de sangre y sushi. Sonó un timbre en el pasillo. La clase terminó. Los chicos y chicas fueron marchándose uno a uno del aula, se les escuchaba charlar y reírse hasta que el ruido terminó tornándose en vacío. Nos quedamos solos Jose Pelayo y yo. Recogí mis cosas en silencio mientras él ponía en orden el aula y hacía lo mismo con las suyas. Salimos y cerramos con llave.

- Vámonos a mi casa. Te invitaré allí a un piscolabis y así te enseño mi bodega, estoy elaborando un vino buenísimo, este año las parras han dado unas uvas cavernet excelentes, y los olivos han aportado una producción récord, he pensado en comprar una prensa para hacer aceite artesanal. Hablaba y hablaba de su producción agrícola mientra yo lo miraba como embelesada, embelesada por el Prozac. Entré un momento a los servicios antes de subir al coche y me tomé una pequeña dosis de Litio para equilibrarme mezclada con ron de una petaca que siempre llevo en el bolso. Llamé por teléfono a casa. Se puso Ricarda, nuestra chica filipina. Le ordené que le dijera al chófer de los martes dónde recoger mi Cayenne, que yo volvería más tarde en taxi, que recogiera a los niños del colegio y esperara más nuevas órdenes, que no les dejara comer carne ni chucherías bajo ningún pretexto. Contestó a todo que sí, “sí señola”, como siempre. José Pelayo tenía un coche muy raro, un Skoda Yeti, según me estuvo relatando un rato, un automóbil muy fiable, amplio y que consumía muy poco combustible gracias a su motor híbrido eléctrico, cada cien kilómetros mi Cayenne o mi Audi gastan lo mismo que el suyo en mil. Salimos del pueblo. Tomamos la circunvalación interior, luego una autopista, luego otra circunvalación y después otra autopista, salimos de ella y al llegar a un pueblo con pinta de ruinoso, tomamos una estrecha comarcal, y luego una pista forestal, y luego un camino de tierra. Finalmente, llegamos a las lindes de su finca.

Hablaba y hablaba de su producción agrícola mientra yo lo miraba como embelesada, embelesada por el Prozac. Entré un momento a los servicios antes de subir al coche y me tomé una pequeña dosis de Litio para equilibrarme mezclada con ron de una petaca que siempre llevo en el bolso. Llamé por teléfono a casa. Se puso Ricarda, nuestra chica filipina. Le ordené que le dijera al chófer de los martes dónde recoger mi Cayenne, que yo volvería más tarde en taxi, que recogiera a los niños del colegio y esperara más nuevas órdenes, que no les dejara comer carne ni chucherías bajo ningún pretexto. Contestó a todo que sí, “sí señola”, como siempre. José Pelayo tenía un coche muy raro, un Skoda Yeti, según me estuvo relatando un rato, un automóbil muy fiable, amplio y que consumía muy poco combustible gracias a su motor híbrido eléctrico, cada cien kilómetros mi Cayenne o mi Audi gastan lo mismo que el suyo en mil. Salimos del pueblo. Tomamos la circunvalación interior, luego una autopista, luego otra circunvalación y después otra autopista, salimos de ella y al llegar a un pueblo con pinta de ruinoso, tomamos una estrecha comarcal, y luego una pista forestal, y luego un camino de tierra. Finalmente, llegamos a las lindes de su finca.

El sol ya descendía sobre el horizonte y los árboles parecían brillar fosforescentes, de anaranjado radiante. Sobre el terreno había plantadas miles flores y cientos de árboles y arbustos de muchas especies, todos en perfecto orden y armonía, como si la mano de un Dios hubiese actuado sobre ellos. Detrás de la casa podía verse un molino de viento de producción de energía eólica y, sobre otra amplia extensión del terreno, placas solares a discreción ordeñando energía a chorros al astro rey. José Pelayo había logrado prácticamente la independencia energética de su parcela. En la parte derecha, en los antiguos huecos de las pistas de tenis, podía observarse un amplio huerto que producía tomates, lechugas, pepinos, lombardas... todo tipo de hortalizas y, un poco más al Este, ocupando más de dos hectáreas, frutales, olivos y unas preciosas verdes vides. La mezcla de olores de las plantas, sólo un poco ensuciada por un ligero aroma putrefacto procedente de una antigua piscina vacía utilizada como depósito de compostaje, te transportaba al paraíso terrenal cuando lo respirabas a pleno pulmón. Podía escucharse cantar a los pájaros y zumbar a las abejas de unas colmenas que producían miel de jazmín para José Pelayo junto a la tapia de la linde Oeste.

Salieron a recibirnos sus dos perros: un dóberman hembra que se llamaba Laura, que muy jovial saltó sobre él para lamer la cara a José Pelayo, y un caniche blanco, Óscar, que me ladró y gruñó hasta que su amo le afeó la conducta. Entramos en la enorme casa, que José Pelayo me contó que había sido construída con balas de paja prensadas, un material que conseguía mantener una temperatura interior constante en invierno y verano de veintiún grados sin necesidad de calefacción ni aire acondicionado. La decoración era minimalista, pero se notaba que todo los muebles habían sido fabricados con maderas nobles reutilizadas, según me explicó él. Todo allí estaba hecho de materiales reciclados. Sacó unos vasos de un vidrio fino precioso y sirvió dos copas de vino.

Me bebí la copa de un trago y le sonreí. Me supo un poco raro aquel vino, parecía de tetrabrick. Abrió la puerta del sótano y me invitó a bajar, “vamos a ver mi escondite, mi alambique”, me dijo. Descendismos por unas escaleras y él encendió una luz. Olía a humedad, las paredes desnudas eran del color gris del cemento sin pintar, sólo estaban decoradas en un lateral por un descolorido póster de John Illsley tocando el bajo melena al viento. Caminé hasta el fondo siguiéndole. Se dio la vuelta y el primer puñetazo me lo lanzó certeramente al estómago, milimétricamente justo debajo del esternón. Me quedé doblada sin respiración y entonces José Pelayo me dio un golpe con los dos puños entrecruzados sobre la espalda tan fuerte que caí casi desmallada al suelo. Me sujetó con fuerza por los brazos produciéndome un dolor sólo soportable por el Prozac que yo llevaba en el cuerpo y me los ató con un rollo de cinta de embalar apretándola mucho hasta casi cortarme la circulación. Luego me metió una hoja de periódico arrugada en la boca y puso cinta también sobre ella para amordazarme, enroscada sobre mi cabeza hasta casi asfixiarme, podía sólo respirar a duras penas por la nariz. Mientras me ataba, me golpeaba los costados y el vientre con saña. Sacó un cúter de un cajón y me cortó la ropa con él dejando que el suave filo me hiciera deliberados finos cortes en las piernas, la espalda y las nalgas, que escocían como si te sajaras la piel con folios de papel. Cuando estaba completamente desnuda, me tendió sobre una mesa de carpintero boca abajo con las piernas colgando y, con una rama de olivo que guardaba apoyada sobre la pared del fondo, me pegó latigazos sobre el trasero hasta que noté gotas de sangre corriendo sobre mis piernas hasta el suelo. Me pasó una especie de palo de escoba con la punta redondeada por delante de la cara, me abrió las nalgas y me lo introdujo por el ano sin miramientos. Me retorcí de dolor, aunque para no desgarrarme vi cómo, previamente, tuvo la deferencia de untar el utensilio con aceite de coche procedente de una lata que había por allí, recuerdo como si fuera ahora mismo aquella etiqueta: Carrefour Oil 15-40W, se me quedó grabado en la mente.

Sacó el palo de mi recto y me dio la vuelta. Volvió a abrirme de piernas. Entonces llamó a Laura, que apareció rauda corriendo por las escaleras. Abrió un tarro de miel artesana y me la esparció bastamente a manotazos por la vulva, golpeándome el clítoris con golpecitos precisos y contundentes e introduciéndome la sustancia bien dentro con sus fuertes dedos. Se hizo a un lado y Laura, animada por su amo, comenzó a lamerme con fruición la vagina, metiéndome la lengua hasta casi el útero, dentro fuera, dentro fuera, dentro fuera, rítmicamente, hasta deglutir la dulce sustancia floral. Entonces apareció Óscar el gruñón por las escaleras.

El perrito, viendo saciar el hambre a su compañera, sentía envidia. Comenzó a intentar llegar hasta mi sexo dando saltitos, pero estaba demasiado alto para él y Laura le sacaba los dientes. no lo dejaba acercarse. Óscar se enfadó y empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar, como si tuviera un megáfono en la garganta, produciendo un ruido molesto y ensordecedor hasta que José Pelayo le regañó a voces. Paró de chillar, pero entonces comenzó a saltar y a morderme las piernas, a morderme, a morderme, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que me atizó un fuerte bocado en un muslo que me hizo gritar y tener un tremendo orgasmo al mismo tiempo. A mi izquierda, contemplando mi placer salvaje, José Pelayo, que se masturbaba al unísono, eyaculó como una manguera sobre mi cara, dejándome los ojos como lagunas de esperma desbordados al estilo cataratas del Niágara por los lacrimales.

Me quité aquel agrio sabor de las comisuras de los labios con la lengua. Laura había lamido hasta la última gota de miel de mi vagina. Los dos perros se dieron media vuelta y desaparecieron corriendo escaleras arriba. José Pelayo descansaba jadeante tumbado sobre el suelo. Pasaron dos minutos de silencio. Se levantó y subió las escaleras. Volvió al rato con un chándal viejo de mercadillo del Real Madrid en las manos. Cortó mis ligaduras de nuevo con el cúter, esta vez sin cortarme, y me limpió la sangre de las heridas con alcohol de 96 grados que me escoció horrores. A continuación, me vistió bruscamente con el chándal, que me estaba enorme. Me cogió al hombro como si fuera un saco de patatas y me llevó hasta el coche. Abrió el maletero y me lanzó. Noté cómo arrancaba y cómo rodamos por un abrupto camino unos minutos, después debimos salir a una carretera bacheada, y más tarde a alguna autopista que identifiqué por el ruido de los coches. Un cuarto de hora más tarde volví a notar cómo entrábamos por un camino de tierra y después enseguida nos detuvimos. Se abrió el maletero y José Pelayo me sacó de él a empujones. Ya era de noche cerrada. Me apuntó con una linterna a los ojos arrimando su boca a mi oído, me dijo en tono amenazador:

- Aquí te quedas. Toma tu cartera. Camina por este camino y a un kilómetro y medio encontrarás una parada de autobús en el borde de la autovía. Pasará un búho de esa linea dentro de una hora. Lo coges y en el final de trayecto tomas un taxi. Ya sabes. ¿NO IRÁS A DECIR NADA, NO? ¿NO RECUERDAS NADA DE LO QUE HA PASADO, VERDAD, VERDAD, VERDAD?

Asentí con la cabeza tiritando de frío y nervios. Su cara desencajada daba miedo. No llevaba mi ropa, así que no pude tomarme ninguna pastilla de las que siempre guardo en los bolsillos para tranquilizarme. Arrancó el coche y se marchó entre la penumbra. Caminé durante media hora hasta encontrar la parada de autobús en una carretera cercana. Los pies se me pusieron en carne viva, porque me había dejado descalza. El autobús paró y abrió la puerta. Entré y pagué mi billete, el conductor me miró de pies a cabeza pero no dijo nada. Unos pasajeros me observaban con cara de asco, otros seguían con sus móviles sin hacerme caso mientras entré por el pasillo. Llegamos a la última parada. Junto a la acera había varios taxis, abrí la puerta de uno, pero el taxista me dijo que los yonkis en su coche no entraban. Saqué un billete de doscientos Euros de mi cartera y se lo dí por la ventanilla. Me preguntó dónde quería ir. Le dije la dirección. En la entrada de mi urbanización no querían abrir la barrera al taxi hasta que saqué la cabeza por la ventanilla y, al instante, el guarda me reconoció. Llamé a la puerta de mi casa y Ricarda abrió, me dijo un escueto “hola señola” y sin mirarme a los ojos volvió hacia la cocina. Cogí el ascensor y subí hasta mi habitación del cuarto piso. Me quité el chándal a tirones y me sumergí en el jacuzzi, lo puse en marcha y me lavé las heridas con mi esponja de crin. Relax, relax, relax....Me quedé dormida dentro.  Cuando desperté noté un olor raro, nauseabundo. Me había hecho caca dentro del agua sin darme cuenta, y aquello había salido de mi cuerpo de un color verdusco mezclado con un hilillo de sangre. Llamé a Ricarda para que limpiara el jacuzzi, cerré la puerta y me encerré en el dormitorio. Sobre la cama había un enorme ramo de flores con un sobre. Lo abrí, decía: “Conchi, cariño, no volveré hasta el lunes de la semana que viene, me ha surgido un imprevisto. Deja que diga, que no pediré, que me quieras mientras vivas, pero palabra de amor no daré. Besos, cielo. David”. Lloré desconsolada durante un rato sobre la almohada, y cuando no me quedaban ya más lágrimas, llamé a Ricarda para que me trajera un poco de sushi. Después de comérmelo, me tomé valium y medio y al poco rato caí rendida, como un tronco. Dejé encargado a Ricarda que llevara a los niños al colegio, los recogiera, los diera de cenar y los acostara, y que no quería ruidos de ningún tipo ni que me molestasen por nada que no fuera una muerte repentina en la familia más cercana o que se estrellara un meteorito de más de cien kilómetros de diámetro contra la Tierra. Dormí todo el miércoles sólo despertándome para tomar mis pastillas, para comer un poco de sushi o para vomitar, mi único contacto con el exterior era Netflix, que dejé puesto en la tele en un eterno mantra random. Desconecté mis tres móviles y, al fin, conseguí relajarme sin que nada ni nadie, ni ningún grupo de whatsap, me importunara.

Cuando desperté noté un olor raro, nauseabundo. Me había hecho caca dentro del agua sin darme cuenta, y aquello había salido de mi cuerpo de un color verdusco mezclado con un hilillo de sangre. Llamé a Ricarda para que limpiara el jacuzzi, cerré la puerta y me encerré en el dormitorio. Sobre la cama había un enorme ramo de flores con un sobre. Lo abrí, decía: “Conchi, cariño, no volveré hasta el lunes de la semana que viene, me ha surgido un imprevisto. Deja que diga, que no pediré, que me quieras mientras vivas, pero palabra de amor no daré. Besos, cielo. David”. Lloré desconsolada durante un rato sobre la almohada, y cuando no me quedaban ya más lágrimas, llamé a Ricarda para que me trajera un poco de sushi. Después de comérmelo, me tomé valium y medio y al poco rato caí rendida, como un tronco. Dejé encargado a Ricarda que llevara a los niños al colegio, los recogiera, los diera de cenar y los acostara, y que no quería ruidos de ningún tipo ni que me molestasen por nada que no fuera una muerte repentina en la familia más cercana o que se estrellara un meteorito de más de cien kilómetros de diámetro contra la Tierra. Dormí todo el miércoles sólo despertándome para tomar mis pastillas, para comer un poco de sushi o para vomitar, mi único contacto con el exterior era Netflix, que dejé puesto en la tele en un eterno mantra random. Desconecté mis tres móviles y, al fin, conseguí relajarme sin que nada ni nadie, ni ningún grupo de whatsap, me importunara.

A las once de la mañana del jueves sonó el despertador en mi Iphone. Era el aviso para ir a clase. Entré en el vestidor y me puse un sobrio conjunto informal de Armani negro y gris que David me había regalado la semana anterior. Bajé a la cocina y Ricarda me preparó unas tostadas y me calentó un poco de Sushi del día anterior. Me enfadé porque no estaba reciente, eran más de las once y el repartidor del restaurante japonés aún no había llegado. Me tomé un Prozac, media de Litio para captar endorfinas y bajé al garaje. Los miércoles prefería coger el Mini, no sé por qué, por variar, el Cayenne lo tengo muy visto y odio los Audis. Conduje por las serpenteantes colinas de la urbanización hasta la garita de salida, donde el guarda me sonrió al abrir la barrera. Tomé la autopista y después cogí una circunvalación exterior hasta la cuarta desviación. Entré en el pueblo y aparqué en el parking de pago, no me gusta dejarlo fuera y además es imposible encontrar sitio en la zona lumpen.

Entré en el aula. Nadie se fijó en mi, todo el mundo repasaba apuntes o washapeaba. Al minuto entró José Pelayo Huertas y comenzó su dinámica clase haciendo que escuchásemos, o intentásemos escuchar, un audio de la radio italiana que hablaba sobre el cambio climático. Después hubo aburrido debate sobre ese tema en el que todos estaban de acuerdo en que el ser humano es muy malo con el planeta y todos esos tópicos tan gastados. Yo no participé, fingiéndome afónica mediante un gesto señalándome la garganta cuando él me preguntó. Luego José Pelayo propuso escribir una redacción en diez minutos, y todos se pusieron a la tarea. Cuando pasó cerca de mi me dejó un folio doblado sobre la mesa. Lo abrí:

>>>>No tengas miedo

porque para morir

tienen que matarme

y de ese don estoy

mal servido.

No tengas miedo

aunque apriete el acelerador

por mi vida.

Te doy permiso

que temas que

me vaya lejos

y nunca vuelva,

y ten también miedo

de los cuchillos que escondo

detrás de la puerta

y de las bombas que guardo

dentro de mi cabeza,

a todo eso puedes tenerle miedo

mucho miedo.

No tengas miedo

del resto

pero no dejes que me marche

levantando polvo en las cunetas,

porque de un momento a otro

será demasiado tarde.

Te doy permiso para que vuelvas

y para que me pidas

que vuelva

o que nunca me marche.

Te invito a cenar en mi casa unas verduras a la plancha ecológicas que he recolectado hoy al amanecer. Si aceptas mi propuesta simplemente sonríe cuando te mire, bella principessa... Vamos a querernos, mi pequeño amor, como tú y yo sabemos.....>>>

Estaba allí, sentado tras su mesa, sobre el escalón del estrado que otorga poder. Nuestras miradas se cruzaron furtivas. Lo miré. Me miró. Sonreí. Él me sonrió. La clase continuó.